Made for Life_Interview

Vol.5

早稲田大学スポーツ科学学術院 教授

鳥居 俊 氏

さいたま市立病院スポーツ医学総合センター 医長

慶應義塾大学医学部スポーツ医学総合センター 助教

山田 唯一 氏

隠岐広域連合立 隠岐島前病院 参与

白石 吉彦 氏

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

超音波開発部 超音波プローブイノベーションプロジェクト

岡田 健吾

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

超音波開発部 映像化技術開発担当

柴田 千尋

FCバルセロナ医療ディレクター Dr. Gil Rodas

プロゴルファー 小山田 雅人 氏

― 健康寿命延伸のために ―

運動器領域の健康を保ち

いつまでも運動を楽しめる世界へ

医療の進歩に伴って日本の平均寿命は伸び続け、2023年には男性81.09年、女性87.14年※と世界屈指の長寿国になりました。同時に健康寿命も伸びているものの、平均寿命との差はほとんど縮まっていません。健康寿命を阻害する要因は認知症や脳血管疾患などさまざまですが、実は運動器障害も大きな理由のひとつだと考えられています。運動器とは、骨や筋肉、関節、神経、腱、靭帯など、体を動かす仕組みを担う組織や器官の総称です。人生100年時代と呼ばれる昨今、自由に体を動かし、自分らしく生きるために、運動器の健康をどう保つのか。医療やスポーツの現場で奮闘する医師たちや、彼らを支える製品の開発担当者へのインタビューから紐解いていきます。

※ 厚生労働省「簡易生命表(令和5年)」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life23/

- すべての世代の「運動育寿」を目指し

ロコモ予防のメカニズムを探求

鳥居 俊 氏 - スポーツ障害の早期発見・早期治療を目指して。

現場と医療をつなぐエコーのポテンシャルとは

山田 唯一 氏 - 離島は20年先の日本の縮図

運動器エコーが拓く地域医療の明日

白石 吉彦 氏 - 超音波診断装置の可能性を広げる

「高画質」への飽くなき挑戦

岡田 健吾 ・ 柴田 千尋 - 世界最高峰のプロスポーツを支える画像診断

スポーツ医学の拡充は一般患者のケアにも貢献

Dr. Gil Rodas - 医療の力を能動的に活用し

進化し続ける隻腕のプロゴルファー

小山田 雅人 氏

-健康寿命延伸のために-

運動器領域の健康を保ち

いつまでも運動を楽しめる世界へ❶

すべての世代の「運動育寿」を目指し

ロコモ予防のメカニズムを探求

日本の平均寿命と健康寿命の差は約10年あり、その間は何らかの支援や治療を受けながら生活することになります。健康寿命が長年伸び悩んでいることは、個人のQOL(Quality of life:生活の質)を低下させるだけでなく、医療費や社会保障費の増大という社会的な問題にもつながっているのです。この問題をどう解決していくのか、スポーツ医学の立場から、ロコモティブシンドロームの予防や啓発、運動習慣の重要性について研究する、鳥居氏にお話を伺いました。

Interview

早稲田大学スポーツ科学学術院 教授

鳥居 俊 氏

早稲田大学 スポーツ科学部

取材日:2024年12月20日(早稲田大学所沢キャンパス)

健康寿命延伸に欠かせない

ロコモ予防の重要性

健康寿命延伸を阻害する要因には、運動器疾患が大きく影響しています。要支援・要介護の原因のTOP3は認知症、脳血管疾患、骨折・転倒ですが、このうち「要支援」の原因に絞ると、実は軟骨・筋肉・骨といった運動器の疾患が半数以上を占めるのです。またこの運動器疾患の割合も、高齢者の増加とともに年々増えています。

しかし、運動器疾患予防の重要性はそれほど認知されていません。ある調査で高齢者にどんな病気を心配しているか尋ねると、がんや心臓の病気と答える方が多く、運動器疾患と答える人はほぼいなかったそうです。運動器疾患は直接的に命にかかわることが少ないため、一般の人々の意識にのぼりづらいという難しさがあります。

そこで、日本整形外科学会では「ロコモティブシンドローム(ロコモ)」という言葉を提唱。「ロコモーション」つまり「移動する能力」が低下した状態をロコモと呼び、わかりやすい概念として注意喚起をしています。「メタボリックシンドローム(メタボ)」は企業健診にも取り入れられ広く認知されていますので、この成功例にならう形で言葉をつくりました。

ロコモの定義や評価基準、自己採点表やトレーニング方法などをつくり広めていった結果、高齢者を中心に浸透していきました。しかし現在でも認知度は50%程度と、特に若い世代にとってはまだなじみが薄い状態です。ロコモは高齢者になって起こる問題ですが、対策は子どものころから意識する必要があり、その啓発のために一般の方に向けた書籍をつくる、市民公開シンポジウムを開催するなど、さまざまな取り組みをしています。

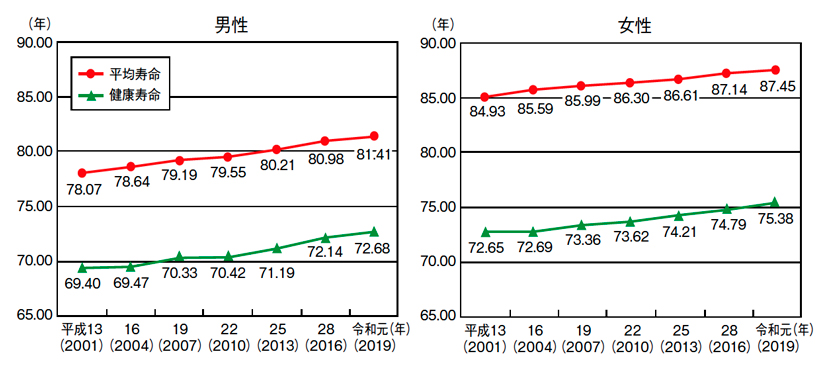

健康寿命と平均寿命の推移

健康寿命:厚生労働省「第16 回健康日本21(第二次)推進専門委員会資料」

出典:令和4 年版高齢社会白書(全体版)(内閣府)

男性で約8 年、女性で約12 年と、健康寿命と平均寿命の差は長らく縮まっていない。

現在の要介護度別にみた介護が

必要になった主な原因(上位3位)

出典:2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況(厚生労働省)をもとに株式会社創英作成

「関節疾患」は軟骨の問題、「高齢による衰弱」は筋肉の減少、

「骨折・転倒」は骨の問題と捉えると、要支援の原因の1~3位を運動器疾患が占めているといえる。

ロコモ予防に効果的な

過去の運動習慣とは

ロコモの有無と身体活動量を検討した研究では、ロコモありの群はなしの群に比べて身体活動量が少ないことが示されました。また子どものころの運動参加が中高年以降の運動参加を高めることも明らかになっています。では、ロコモ予防のために過去の運動経験が具体的にどの運動器に対してどのような効果があるのかというと、長期間の追跡調査が必要であり、なかなか証明は難しいのが実情です。ただし、さまざまな区切り方で調査をすることで、いくつかの傾向が見えてきました。

たとえば骨と筋肉について。私たちの調査では、小学生のころから運動をしてきた大学運動部の選手は、そうでない人よりも骨密度が高く、筋肉量も多い結果に。また日本スポーツ協会とJOCは、1964年の東京オリンピックに出場したアスリートの追跡調査をしています。2024年で60年間に及ぶこの調査から、アスリートたちは現在でも男女ともに骨密度が高く、筋肉量も多いことがわかっています。これにより、幼いころから運動習慣があり、かつよりハイレベルな運動をしていた人の方が、骨や筋肉が維持されることがほぼ証明されました。

ただし、軟骨については詳しいことがまだわかっていません。数年前に研究室の大学院生が、運動の種類とひざ軟骨の厚さについて調査しました。水泳は軟骨に負荷がかかりにくいため厚さが保たれるのでは、という予想に反し、水泳選手は一般の人とあまり差がないという結果に。一方で球技を行っている人は軟骨が厚かったのです。この調査で荷重や衝撃があった方が軟骨の形成によい影響を与える可能性が示唆されましたので、今後は調査の範囲を広げ、子ども時代の過ごし方と軟骨の関係を調べていきたいと考えています。

また運動習慣が運動器疾患の予防によいといっても、けがの影響は考慮すべきです。学生時代に膝の靭帯や半月板の損傷をしている人は、45歳以上になったときに膝の痛みを抱えている確率が高いという調査結果が出ています。運動は運動器の維持に有効ですが、そこで引き起こしたけがは将来的に軟骨の減少を招く可能性があるのです。

生涯続く運動習慣には

子ども時代の経験が影響

幼少期からの運動習慣が大切な理由として、特に骨への影響が考えられます。人の一生のうちで骨量が増えていくのは、体がつくられる成長期の間だけです。筋肉は年を重ねても増やせますが、20歳以降になって骨を増やしたいと思っても、それは難しい。骨をつくるには適度な負荷が有効ですので、子どものうちに運動をすることは、その後の人生にもプラスに働きます。

とはいえ、子どもに「骨が増えるから運動しましょう」といっても、やりませんよね。「体を動かすのは楽しい!」という経験が、自然と運動習慣をつくっていきます。それには親や保育園・幼稚園の先生、体育の先生など周囲の大人の対応が重要です。特にポイントになるのは体育の授業。日本整形外科学会が行った調査では、昔体育で嫌な思いをした人は、その後運動嫌いになっている確率が高かったのです。つまり、体育嫌いが運動嫌いにつながり、ロコモの原因になっている可能性があるということ。先生が順位をつけたり、できない子を叱ったりするやり方ではなく、できたときに褒めてあげるなど、教育者の意識を変えていく必要があります。教育現場への働きかけとして、日本臨床スポーツ医学会で「子供の運動をスポーツ医学の立場から考える」という冊子をつくりました。主に小中学校の先生に向けた内容で、「子ども目線」での楽しい体育指導の必要性を説いています。こちらを文部科学省にもっていき、子どものころの活動が将来の運動器の問題を減らせるはずだと伝え、指導要領にもその考え方を組み込んでもらいました。

日本臨床スポーツ医学会 学術委員会 整形外科部会

持ち運べて精緻に見える。

エコーは研究にも活躍

私たちが運動器についての調査をするのに、エコーは欠かせない存在です。画像診断装置には単純X線検査、MRI、CTなどさまざまありますが、筋肉や軟骨などの運動器を解像度高く見たり、患者さんや選手と一緒に画像を見ながらコミュニケーションし、その場で評価ができるのはエコーならでは。ポータブルタイプであれば、遠征先やトレーニング施設に持っていくこともできます。そういった利点から、エコーは治療だけでなく、スポーツチームのメディカルチェックにも活用されています。また研究においては、数値の正確性を担保できるだけの解像度が必要であり、キヤノンのエコーは非常に信頼できる装置だと感じています。ぜひ、医療側だけでなく競技選手の声にも耳を傾け、製品開発に活かしてもらいたいですね。

「健康育寿」のために

スポーツ医学が担う役割

私がスポーツ医学を志したきっかけは、大学で陸上競技部に入りトレーニングをする中で、運動と体の関係に興味を持ったからでした。当時はまだ筋肉痛や肉離れについてのメカニズムも解明されておらず、スポーツ選手の課題に対応できる医師が少なかったのです。その後、日本体育協会の公認スポーツドクターを取得し、日本陸上競技連盟のナショナルチームドクターや、早稲田大学アメフト部のチームドクターとしてアスリートを支えてきましたが、スポーツ医学は競技選手のためだけにとどまらない学問です。スポーツや体を動かすメリット・デメリットを分析することで、一般の人にもそれを応用できます。スポーツ医学は競技選手のための学問として始まりましたが、選手の競技力を上げることが究極の目標ではなく、スポーツを通じて人々が健康で幸福になるためのものだと考えています。この理念を、私は「健康育寿」という言葉で表現しました。運動の大切さと楽しさをスポーツ医学の立場からエビデンスをもって広めていくことで、より多くの人の幸せにつながればと願っています。

-健康寿命延伸のために-

運動器領域の健康を保ち

いつまでも運動を楽しめる世界へ❷

スポーツ障害の早期発見・

早期治療を目指して。

現場と医療をつなぐ

エコーのポテンシャルとは

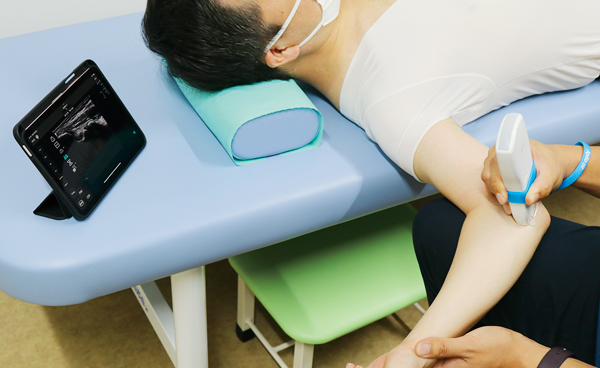

運動やスポーツを生涯にわたり楽しむには、けがの予防や早期発見が重要です。キヤノンでは2024年7月に開催された「第12回 平野早矢香杯卓球大会」に協賛し、トークショーやエコーを使ったデモを実施。けがの正しい知識と予防法について、参加者への啓発活動を行いました。キヤノンとともに同イベントの企画に携わっていただいた、さいたま市立病院スポーツ医学総合センターの山田唯一先生に、スポーツと医療のあり方について伺いました。

Interview

さいたま市立病院スポーツ医学総合センター 医長

慶應義塾大学医学部スポーツ医学総合センター 助教

山田 唯一 氏

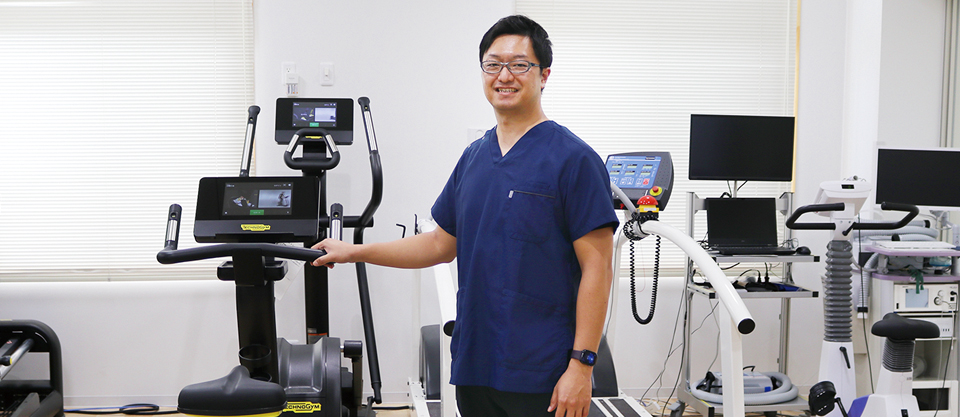

さいたま市立病院

スポーツ医学総合センター

取材日:2024年10月22日(さいたま市立病院スポーツ医学総合センター)

生涯にわたるQOLを左右する、

子どものスポーツ障害

私はさいたま市立病院に勤務する傍ら、高校・大学の野球部やプロバスケットボールチームのチームドクターを兼務しています。またNPO法人 埼玉スポーツメディカルサポートの副理事として、埼玉県内のスポーツ障害予防のための活動も行っています。

スポーツを長く安全に楽しむためには、けがの早期発見・早期治療が欠かせません。例えば野球肘。外側の野球肘を離断性骨軟骨炎といいますが、軟骨の損傷から始まり、進行するにつれ軟骨がえぐれ、骨の変形が生じます。初期に見つかれば安静を保つことで回復しますが、治療が遅れるほど治るまでが長期化し、さらに手術など侵襲性が高く負荷の大きい治療が必要になります。子どもがスポーツに打ち込める限られた時間を少しでも長くするために、早期発見は大切です。また子どものころのけがが原因で、大人になってからの生活の質が大きく損なわれてしまうケースは珍しくありません。腰の疲労骨折も子どもに起こりやすい障害の一つですが、治療が遅れると60代あたりで骨がずれ、脊椎を圧迫してしびれや麻痺が起こり、歩行困難になる可能性もあります。

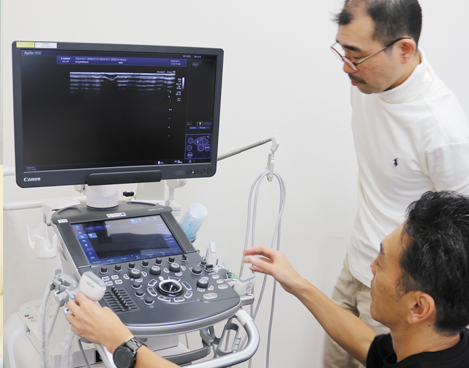

「見たいものがはっきりと見える画質のよさが何よりの魅力。さらなる技術革新に期待している」と語る。

病院と現場の垣根を超える、

エコーならではのメリット

けがの早期発見が重要なミッションのひとつであるスポーツ医療において、エコーは医師の大切なパートナーです。利点は数多くありますが、まず細かな骨の損傷や、靭帯、筋肉、腱の損傷など、単純X線検査では映らない部分も描出することができます。また、リアルタイムで状態を見ながら説明ができる点も有用です。損傷がある側とない側を見比べれば、医療の知識がなくともその違いを認識できます。患者さん本人が自分の状態を正確に把握できることは、治療方針の大きな説得力になります。

またスポーツ医療の大きな課題として、スポーツの現場との乖離があります。病院に行くと選手を休ませるよう指導されてしまうからと受診をためらい、コミュニケーションが希薄になってしまいがち。現場とうまく連携するためには、まず信頼関係の構築が必要です。ポータブルタイプであればスポーツの現場にエコーを持ち込むことができ、医療側から歩み寄るきっかけになります。病院に行くのは心理的にも物理的にもたくさんのハードルがありますが、その壁を飛び越えて検査をすることで、医療へのアクセスをもっと身近にしたいと考えています。

医療リテラシーが高まり、

意識が変われば未来が変わる

私は野球肘検診に力を入れており、その最も大きな目的は、保護者と指導者の意識改革です。実は検診で見つかる離断性骨軟骨炎は2~4%といわれており、決して多くはありません。しかしスポーツ障害に対する早期の医療アクセスの重要性を周りの大人が知ることは、障害が見つかった子どもだけでなく、そのほかの、未来の子どもたちを救うことにつながります。

また選手自身がエコーを使った適切な検査や治療を経験すれば、「レントゲンを撮って何も異常がないから大丈夫」とは感じなくなります。自分たちの障害の発見にはエコーも必要だという認知が広まっていけば、医療側の体制も変わってくるのではないでしょうか。注射についても同じです。エコー下なら正しい場所に注射ができ、よりよい治療を受けられるというリテラシーを高めていくことが大切。そのためには、もっとエコーが身近な存在であるべきです。産婦人科で胎児をエコーで診るのが一般的であるように、運動器領域でも身近で有用なツールであることを知ってほしいですね。

先日の平野早矢香杯卓球大会のような取組みは、そういった意味でとても意義があると思います。選手の憧れの存在である平野さんから、けがをしたら放置せず病院にいくんだよ、医師は味方なんだよ、と伝えてくださることは、参加した皆さんにダイレクトに響きますから。私も栃木出身ですので、地元のために何かできるのは嬉しかったですね。

検診のすそ野を広げ、

予防へと発展させる

前述の通り、スポーツ障害の早期発見のためには検診が重要ですが、症状がないと保険診療にならないこともあり、受診を促すのは容易ではありません。やはりスポーツ連盟などの大きな母体が主導し、医師が協力するという体制が理想的。12球団のジュニアトーナメントでは、メディカルチェックを受けることが日本野球機構(NPB)から義務付けられていますが、それ以外の選手も検診が受けられる仕組みづくりに力を入れていきたいです。同時に、検診とその後の治療にきちんと対応できる医師の確保も欠かせません。検診のマニュアルづくりや指導など、数だけでなく質を高めていく活動も継続していきます。

私の講演を聞いたある指導者の方が、最近病院に来てくださったんです。高校のときに肩を傷めて以来思うようにはボールを投げられなかったそうですが、2回の治療で劇的に改善。息子さんとキャッチボールをしたら「パパのこんなに強い球、初めて受けた!」と大喜びしてくれたんだそうです。この話を聞いたとき、今までやってきてよかった、と涙がこみあげましたね。これからも、常に勉強を欠かさず、現場との信頼関係を築き、ゆくゆくはスポーツ障害の予防まで発展させていきたいです。

「スポーツ医学総合センター」。

最新の医学知識、医療技術、リハビリテーション設備を導入し、スポーツ障害の予防や治療、健康増進を目指している。

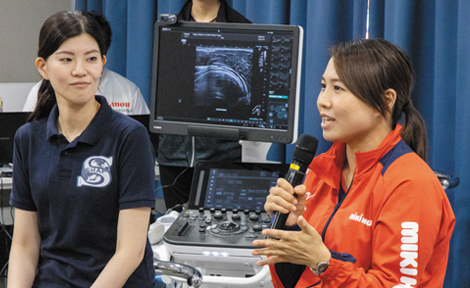

オリンピックメダリスト・

平野早矢香氏が体験談を語った「平野早矢香杯卓球大会」

2024年7月7日、栃木県鹿沼市で開催された「第12回 平野早矢香杯卓球大会」にキヤノンが協賛。小中学生の選手やクラブのコーチ、保護者に向けて、平野氏と整形外科医の深澤 真弓氏(済生会宇都宮病院)によるトークショーを開催しました。スポーツで起こりうるけがや、けがをした際に医療機関を受診する必要性について、平野氏の選手時代の経験も交えながら語っていただき、次世代の健康を守るために子どものころから正しい知識を持つことの大切さを伝えました。また同時に開催されたキヤノンメディカル卓球部によるチャレンジマッチには多くの小中学生選手が参加し、実業団選手とのラリーを楽しみました。

第12回 平野早矢香杯卓球大会

チャレンジマッチ企画

深澤氏(左)と平野氏(右)のトークショー

トークショー会場風景

-健康寿命延伸のために-

運動器領域の健康を保ち

いつまでも運動を楽しめる世界へ❸

離島は20年先の日本の縮図

運動器エコーが拓く地域医療の明日

大都市への人口集中と地方の過疎化が進む日本。超高齢社会を迎え、地方医療の在り方はさまざま議論されてきました。そんな中、日本海に浮かぶ離島から20年以上にわたり数多くのソリューションを発信し続ける医師がいます。「治療家」を自称し、離島医療の現場に軸足を置きながら日本の医療課題と向き合ってきた白石氏。これからの地域医療のキーとなる、総合診療医の在り方と運動器超音波検査(運動器エコー)の関係や今後の展望まで、幅広くお話を伺いました。

Interview

隠岐広域連合立 隠岐島前病院

参与

白石 吉彦 氏

隠岐広域連合立 隠岐島前病院

取材日:2024年9月24日(隠岐広域連合立 隠岐島前病院)

総合診療医が支える、

地域医療の実態

隠岐諸島の島前(どうぜん)と呼ばれる地域は西ノ島、中ノ島、知夫里島から成り、それぞれの島には診療所が1つずつ。私が参与を務める隠岐広域連合立隠岐島前病院は唯一の病院で、3島合わせて約5500人の島民の健康を担っています。ここに来て27年になりますが、人口は赴任当時から3割ほど減少し、高齢化が進んでいる地域です。

外来患者の多くを占めるのは内科系疾患ですが、それ以外では腰痛、肩関節周囲炎、変形性膝関節症など、通常であれば整形外科に当たる症状での受診が半数にのぼります。当院では2010年にそれまで常勤していた外科医が島を去って以来、便宜上、常勤の総合診療医が外科外来で受けているという状況です。そもそも大掛かりな外科手術が必要なケースはめったになく、ほとんどは運動器疾患。これを私は『整形内科』と名付け、総合診療医でも診察・治療ができる仕組みづくりを続けてきました。

運動器疾患にはエコー診療。

高精度なトリアージにも有効

そのために欠かせないのがエコーの存在です。かつて運動器疾患にはX線検査が主流でしたが、今や高性能な装置を使えば神経や血管、筋肉、腱、靭帯などの状態をリアルタイムで確認できます。もちろんエコーだけで何もかもがわかるわけではありませんが、問診、身体診察、各種検査をしたうえであたりをつけ、エコー下で治療することで精度は格段に上がります。例えば膝の関節注射もエコー下で行うことで、確実に狙った場所に穿刺することができ、患者さんの痛みは最小限に抑えられます。また五十肩など肩の疾患は、とにかく早く治療することが重要です。肩は動かさなければ痛くないため、そのまま固まってしまうと処置が難しくなることも。神経痛の薬はいろいろ出てきていますが、局所の痛みは局所で取る方がベター。正しく診断し、適切にエコー下でのステロイド注射などで早期改善を図ることが患者さんの生活の質向上につながります。

離島に限らず、地方の医療機関では適切なトリアージを行うことも求められるため、その点でも精度の高い診断は重要です。明確な診断がつけば、アクセスに負担の大きい本土の病院へ患者さんを紹介するときも、自信を持って送り出すことができます。限られた予算と人員の中で正確に診断するための画像診断機器として、当院では80列のCTと高性能なエコー・内視鏡を揃えました。MRIもあるに越したことはありませんが、求める画像をクリアできるスペックを考えると1.5テスラは必要です。日頃の使用頻度からMRIは諦め、その分多くのエコーを導入し、それを使いこなせる教育体制をつくっています。

患者さんとの対話が

スキルアップを加速

患者さんと一緒に画像を見ながらコミュニケーションが取れる点も、エコーのメリットです。CTやX線ではなかなか見えない1mm以下の肋骨骨折でも、エコーで目の当たりにすれば痛みの原因が理解でき、納得して治療に臨むことができます。また島という小さいコミュニティだからこそ患者さんともフラットな関係で、効いた・効かないというフィードバックは必ず返ってきます。運動器のハイドロリリース※などはまだ充分にエビデンスが確立していない分野ですから、目の前の患者さんを治せたかどうかが答え合わせ。実感としては都市部の3倍のスピードで臨床経験を積めているように感じますね。

※筋膜などを緩めるための注射手技

共有できて教育しやすいエコーが

『共通言語』に

また地域医療にエコーが必要な理由のひとつが、診察・治療中の映像を共有することができる点です。当院では医療用画像管理システム(PACS)を使いデータを転送して動画を管理しており、それをもとに毎日カンファレンスを行っています。以前私1人で外来を担当していたときは午前の外来が夕方までかかることも珍しくありませんでしたが、エコーの技術を周りに伝えていくことで対応できる人員が増え、今では医師に限らずリハビリを行う理学療法士・作業療法士、看護師もエコーを積極的に活用しています。今やエコー画像は、治療を行ううえでの共通言語です。地域医療というとある一人の医師の頑張りで成り立っている状況をイメージする方も多いですが、それは決して健全とは言えません。何とかやりくりしていたとしても、もしその医師がいなくなったら無医村と同じになってしまいますから。

誰もがわかりやすいような運動器エコーのレクチャーを発信しているうちに、ハンズオントレーニングや講演の依頼が全国から来るようになりました。今でも年に10人以上、本土から医師が学びに来ています。動画の公開や本の出版なども行っていますが、特に2016年にテレビ出演した際は予想以上に反響が大きかったですね。各地の医療機関を紹介して振り分けましたが、それでもトータルで100人以上は本土から患者さんが来たと思います。一見して診断がつかない難しい症状の方ばかりでしたから、毎週卒業試験を受けているようなプレッシャーでしたよ。そのときも運動器エコーの最前線で活躍する人たちを全国から集めライブ治療を行うなど、機会を活かして発信し続けました。「ここに来れば学べる」と感じてもらえることは、医師の採用にも大きく貢献しています。44床という規模にもかかわらず、現在では自前採用で常勤医が9名在籍。時期によっては、他の病院の応援に行くこともあります。

総合診療医を増やすため、

楽しむ姿勢で人を育てる

高齢化が進み多死社会を迎える日本の医療課題は、大きく2つ。まず都市部では膨大な数の看取りをどうするのか、そして地方では人口減少の中で医療提供体制をどう構築するのか。この両方に対する解決策が、総合診療医を増やすことであり、また総合診療医が運動器まで診察できるようになることだと考えています。

私は現在、島根大学医学部附属病院の総合診療医センター長を務めています。隠岐島前病院に参与として在籍しつつ、週に2日大学で勤務している状態です。ミッションは、地域の総合診療医を増やすこと。人はワクワクしないと動きませんから、センターはカフェ風のポップで明るい内装にしました。中山間地域や離島などで活動する医師と大学をつなぎ、相互サポートと総合診療医学の研究を行う「NEURAL GP network」というプロジェクトも立ち上げ、自律的に学び合える仕組みづくりをしています。その結果、今年57人の専攻医のうち9人、15.8%が総合診療医を選択しました。一般的な平均が約3%ですから、驚異的な数字です。ほかにも卒業した医師たちが働く病院の経営改革にも携わっており、今後も多角的な面から地域の総合専門医を増やすための取り組みを推し進めていきたいと考えています。

私のモチベーションは好奇心。もともと医師を志したのも、「旅人になりたかった」という理由ですから。旅先で人を治療してお金を稼げば、いくらでも旅を続けられるでしょう?まず自分が楽しむ気持ちを大切に、ワクワクを伝えていくことで日本全体の地域医療に貢献していけたらいいですね。キヤノンには、より現場で使いやすく、教育につながる機能を備えたワクワクする製品開発を期待しています。

エコーを使った根本治療が元気の源

先生は島民皆にとっての恩人です

隠岐の島は漁業や畜産業、観光業がメインですから、体を使う仕事に就く多くの人が隠岐島前病院にお世話になっています。私は週1回ほど腰の治療で通っており、リハビリとエコー下注射を併用し、80歳になる今でも現役で牛飼いの仕事に励んでいます。昔は痛み止めの薬をもらう程度でしたが、今は痛みの根本を突き止めて治療してもらえます。白石先生がいてくださることが、私を含め島民が元気に暮らせている理由のひとつになっているのは間違いありません。ちなみに最近では牛の肉質を見るのにもエコーを使うんですよ。エコーは私たちのくらしのいろいろなところで役立っていますね。

Interview

専業畜産農家

柴崎 敏 さん

-健康寿命延伸のために-

運動器領域の健康を保ち

いつまでも運動を楽しめる世界へ❹

超音波診断装置の可能性を広げる

「高画質」への飽くなき挑戦

キヤノンは1966年に初めて超音波診断装置(以下エコー)を発売して以来、50年以上にわたってその進化を支え、今日ではAIを用いたイメージングや診断サポートなど、さまざまな最新鋭の技術開発をしています。今回お話を聞いたのは、装置の根幹ともいえるプローブ、そして映像化技術の開発に携わる2名。入社から15年以上開発を続けるプロフェッショナルが、エコーに求められる役割や開発秘話を語ります。

Interview

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

超音波開発部

超音波プローブイノベーションプロジェクト

岡田 健吾

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

超音波開発部

映像化技術開発担当

柴田 千尋

取材日:2024年10月17日(キヤノンメディカルシステムズ株式会社 本社)

機能向上で広がる可能性。

エコーの利点と課題とは

柴田私は画像そのものをつくる、映像化技術の開発を担当しています。プローブから受信した信号をもとに、断層像だけでなく3D・4D画像や血流像をより鮮明に示すことで、診断に役立てていただく仕事です。エコーの最大の特長は、体に負担を与えにくい低侵襲性と、その場ですぐに画像を得られる即時性。性能の向上でさまざまな部位に使用できるようになったこともあり、特に外来での活用の可能性が広がっています。

一方でエコーには扱う難しさがあります。臓器や組織を超音波で見た経験がなければ、それが何なのか画像からは判断できません。プローブの当て方一つで得られる画像が変わることもあり、指導者を含め学ぶ機会がなければ習得しにくいツールであることは否めません。そのため近年では患部や臓器・組織を色付けするAI技術など、診断をサポートし、誰もが使いやすく、客観性を得られる機能開発にも力を入れています。

見える深さと画質を両立させる、

装置開発の難しさ

柴田開発へのご要望として多いのは、「トレードオフの関係を両立させたい」というオーダーです。超音波は原理上どうしても減衰、つまり伝わっていく中で強度が低下していくため、体の深部まで見る場合は画質が犠牲になります。それを深いところまでいかにきれいに見えるようにするか、というのが我々の永遠のテーマ。心臓、腹部、乳腺、胎児など、何を見るかで必要な「深さ」は異なります。各領域に応じた深さの中での最良の画質を求め、医師とコミュニケーションをとっています。

難しいのは、私たちが思っている「いいもの」と、医師が感じる「いいもの」を一致させていくことにあります。たとえば白黒がハッキリした画像の場合、ある組織の構造はよく見えますが、本来グレーで表示されるはずのその他の情報が失われてしまうデメリットも。またアーチファクト※1は少ない方がいいと考えがちですが、アーチファクトによって見つかる病変もあり、それは消してはいけない情報なのです。国によっても求められる条件は多岐にわたりますので、まさに千差万別、よりよい画像への追及に終わりはありません。アプリケーションスペシャリストとも連携しながら日々開発を行っています。

岡田珍しいケースですが、患者さんから直接お声をいただくことも。特に私の担当するプローブは患者さんに直接当てる部分ですので、性能だけではなく感触などの要望にも耳を傾けることを大切にしています。

※1:生体やプローブ起因で発生する余計な信号により、実際には存在しないのに表示されてしまう虚像

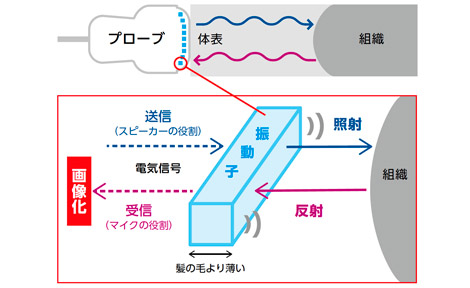

「不可能」から始まった、

高周波プローブの開発

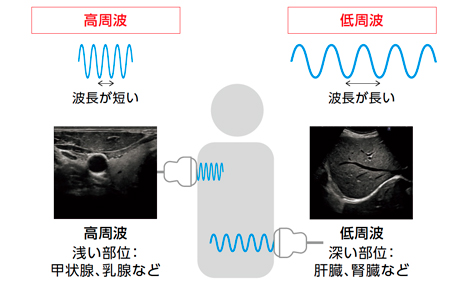

岡田私はプローブの開発を担当しています。プローブとは体に当てる部分を指し、この装置から超音波の照射と受信を行います。わかりやすい例としては、カラオケのスピーカーとマイクが一体になっているイメージです。プローブからの信号を映像化するわけですから、そのデータの精度は画質と直結します。高精細な画を得るために、プローブは非常に重要な役割を果たしています。

画質と深さはトレードオフの関係

岡田当社は画質には実直にこだわり続けており、10年ほど前に手掛けた高周波プローブ開発も、画質向上のイノベーションとして重要なプロジェクトでした。高周波プローブとは、高い周波数でより高精細な画像を得るためのプローブで、乳腺や運動器など比較的浅い部分を診るのに適しています。当時最高の周波数が12MHzでしたが、この倍にあたる24MHzが目標。しかしこれは不可能に近いものだったんです。理論上は可能でも、形にするのがとても難しくて…。振動を伝える部分を「振動子」といいますが、物理的に周波数が上がると振動子は薄くなります。腹部用のプローブと比べるとかなり薄く、髪の毛よりも薄い振動子が必要でした。プローブを構成するある一部品を作ることが非常に難しく、部品を作るところから始めました。部品ができた後も、今度は加工に苦戦。その後は試行錯誤を続け、サンプルが完成するのに約2年かかりました。しかもそのサンプルをKOL※2の先生に評価していただく1週間前に大掛かりな調整が必要になり、全リソースを集中し完成させた、なんていうエピソードもありましたね。

プローブの要「振動子」

柴田あまりにも画期的なプローブだったので、装置側も対応できる専用の設計を一から考えて組み合わせました。当初は10個つくって何個モノになるかという状態でしたが、計画的に製造できるよう改善していきました。

岡田KOLの先生からも好評でした。同じタイミングで改良した低周波プローブの評価もいただいたのですが、先に高周波プローブをお見せした影響か、そちらの評価が下がってしまったんです…。相当よくなったはずなのですが、見せる順番を間違えた! と後から悔やみました(笑)。

※2:Key Opinion Leader(キーオピニオンリーダー)の略。その分野で大きな影響力を持つ専門家

高周波プローブの登場が

医療にもたらした変化とは

柴田この高周波プローブを目玉として搭載した新製品は、当時かなりのインパクトを与えました。乳腺や運動器領域で新たにご導入いただける施設が増えただけでなく、とにかく画像がきれいだから、と深部の診察でも工夫して使うケースがありました。

岡田整形外科領域だと、ミリ単位の骨折も見えるようになりました。両方の手の同じ部分をそれぞれスキャンして見比べることで、患者さんにもその差がハッキリとわかり、治療の説明がしやすいというお声をいただきましたね。その後もう一段周波数の高い33MHzのプローブを開発したのですが、それは皮膚科で活用されています。評価の中で皮膚がんが真皮側と表皮側のどちらに進んでいくのかを見ることで、悪性度を見極めることができる可能性があるとコメントをいただきました。組織を採らなくても、超音波を当てれば血管が走っている様子がわかり、皮下5mmの世界を精細に見ることができます。皮膚科での活用はまだメジャーではありませんが、今後広がっていく可能性も高いのではないでしょうか。

「画質」へのこだわりは

キヤノンの一丁目一番地

柴田他社もここ最近になって高周波プローブを販売していますが、まだまだ私たちにアドバンテージがある印象です。キヤノンは昔から「高画質」にこだわって開発を続けており、そのために最も重要な生体からのデータをいかに精緻に取得するかを突き詰めてきました。フィルターをかけて画像を見やすくする処理もありますが、元のデータの状態がよくなければ正しい表現はできません。以前よりは見やすさを重視する傾向が強まっていますが、できるだけ信号を欠落させない方向で調整を行っています。

やはりエコーを全身に使ってみたい、という先生は多いですね。たとえば骨の「がん」の診断において、骨に入り込む血流が見えれば大きな手助けになります。骨は硬いので真っ白に映ってしまうのですが、ゆくゆくは骨と血流の微妙な色の差を表現できるようになればと思っています。

岡田ものづくりをしたかった私が就職先に医療機器メーカーを選んだ大きな理由は、患者さんだけでなく、医療従事者も手助けできる存在だから。病気やその不安を抱える患者さんの一刻も早い回復のために、医師を含めた皆さんをキヤノンの装置でサポートしていきたいです。

-健康寿命延伸のために-

運動器領域の健康を保ち

いつまでも運動を楽しめる世界へ❺

世界最高峰の

プロスポーツを支える画像診断

スポーツ医学の拡充は

一般患者のケアにも貢献

キヤノンメディカルシステムズは、FCバルセロナ、レアル・マドリードCF、マンチェスター・ユナイテッドなど、世界トップクラスのプロスポーツクラブと提携し、最新の画像診断機器を提供。日本国内でもプロスポーツチームのクリニック運営をサポートするなど、スポーツ医学の発展と、その知見を一般の患者さんに活かすことでの健康寿命延伸を目指し活動しています。スポーツ医学の第一人者であり、FCバルセロナで医療ディレクターを務めるDr. Gil Rodasに、プロスポーツにおける画像診断の重要性や、スポーツ医学の可能性について伺いました。

Interview

FCバルセロナ医療ディレクター

Dr. Gil Rodas

取材日:2024年7月26日(オンラインインタビュー)

高性能な画像診断機器は、

けがの予測や診断に必須のツール

プロスポーツ選手へのサポートで重要なのは、けがをする前の兆候を把握すること、そしてけがから最短で復帰することです。まず、けがの予測には2つのポイントがあります。1つは選手の主観的な感情を分析することです。そのためには、医師、理学療法士、ストレングスコーチ、ロッカールームにいる全員が、毎日選手の気持ちに耳を傾ける必要があります。そして2つめは、選手自身が感じている身体的な違和感を知ることです。どこが固い、異常を感じるといった主観的な感覚を捉えることはもちろん重要ですが、一方で客観的なデータも欠かせません。エコーなどの画像診断に加えて、体の組成を解析するために、尿検査や唾液検査を行うこともあります。

そしてけがの早期回復には、迅速な診断が重要です。超音波やMRIを用いて24時間以内に検査を行い、損傷のメカニズムや選手の特徴、身体検査をふまえて診断します。この点でキヤノンとのコラボレーションはとても有意義です。今日における最新かつ最高の画像診断機器を得たことで、けがの正確な診断ができると同時に、この環境ならではの研究も可能にしました。ロッカールームから15mの場所にMRIを設置することで、試合を終えたわずか10分後に検査を行い、選手の筋肉の活性化プロセスを知るための優れた画像を得ることができたのです。

さらに、いかに治癒過程を短縮するか、という観点もあります。PRP(Platelet-Rich Plasma:多血小板血漿)療法やその他の新しい治療法なども登場していますが、現時点では治癒期間短縮に有効な治療法は存在しません。生物学的な治癒過程を考慮すれば数週間~数か月かかる可能性があり、それを正しく推し量ることが最も重要なのです。

スポーツ医学の普及によって、

慢性疾患の予防・治療が進化する

FCバルセロナが2017年に立ち上げた「バルサ・イノベーションハブ(Barça Innovation Hub)」は、同クラブが培ってきたプロフェッショナルなスポーツの専門的知識の提供・共有を行うためのプラットフォームです。ウェブサイトではスポーツ医学、スポーツ栄養学、心理学、分析学など、さまざまな分野の教育プログラムを公開しています。FCバルセロナは素晴らしい研究所であり、選手たちと行った研究成果は、国際的な科学分野の論文として発表しています。これらはスポーツ界における大きな知見となるでしょう。

「スポーツ医学」とは、アスリートのための分野であると考える人が多いかもしれません。確かに、アスリートの健康を保つ方法、重度のけがのリスクを最小限に抑える方法、パフォーマンスを向上させる方法など、アスリートに役立てるための研究が中心です。しかし一方で、スポーツ医学は一般の人々のケアにも活用できます。運動は万病に効く薬のようなものであり、慢性疾患の予防や治療には欠かせません。これはスペインの保健当局も常に強調している、疑いようのない事実です。スペインにスポーツ医学の専門医は決して多くありませんが、高齢者や慢性疾患を持つ患者さんに対して最適な運動処方を提供できるよう、その知見を広める努力をしています。私は循環器内科医や神経内科医と知識を連携し、さまざまな患者さんへの最適な処方プロトコルをつくる取り組みもしています。残念ながら現在ではスポーツ医学部門を持たない病院が多いのが実情ですが、今後世界中の総合病院にスポーツ医学科が常設され、多くの患者さんを救うことを願っています。

-健康寿命延伸のために-

運動器領域の健康を保ち

いつまでも運動を楽しめる世界へ❻

医療の力を能動的(アクティブ)に活用し

進化し続ける隻腕のプロゴルファー

2015年から、キヤノンメディカルシステムズとスポンサー契約を結んでいる小山田 雅人プロ。栃木県出身の小山田氏は、障がい者ゴルフの世界ランキング76位、アジア3位の記録を持つ、日本を代表するパラアスリートの一人です。ハンデを乗り越え幼少期からどのようにスポーツと向き合ってきたのか、またプロゴルファーへの道のりや、闘病を通じた医療との向き合い方についてお話を伺いました。

Interview

プロゴルファー

小山田 雅人 氏

取材日:2024年10月4日(キヤノンメディカルシステムズ株式会社 本社)

ハンデを乗り越えることで、

成長し続けた少年時代

私は2歳のときに事故で右腕を無くしました。ただ当時のことは覚えていないので、生まれつき片腕がない中で生きてきたという印象です。家族も私を特別扱いすることは一切なく、ほかの兄弟と同じように家業の手伝いでも何でもやってきましたので、自然と「無いからできない」ではなく、「無いからどうするか」と考える癖がついたと思います。

スポーツも同じです。小学校3年生くらいから父とキャッチボールを始め、4年生で野球部に入りました。でもコーチは片手がない私にどう野球を教えたらいいかわからず、最初は球拾いばかり。そこで父と一緒に試行錯誤して、片手でも野球ができるように練習しました。そこからメキメキと存在感を上げ、6年生では4番バッターに。他のスポーツでも、私は割と何でも上手にできたんですよね。サッカー、テニス、バドミントン、陸上も。常に工夫することや、健常者と肩を並べられるよう人一倍練習するのが当たり前だったからかもしれません。

ゴルフと出会い打ち込む中で、

人生の新たなステージへ

片腕の野球選手としてメディアからも注目されていましたが、その分批判や中傷も多くありました。個人スポーツを探していた中学3年生頃にゴルフに出会い、父のクラブで素振りをしたり、近所の田んぼをホールに見立てて練習したりしていました。本格的にゴルフに打ち込むようになったのは、19歳で就職してから。人を観察するのが好きなので、周りで練習している人を見て、どこが違うのかを研究し、自分のスタイルを確立していきました。

闘病に次ぐ闘病生活。

後悔のない選択が未来をつくる

栃木県内のアマチュア大会で優勝争いができるようになってきた頃、仕事中に経験したことのない頭痛に襲われ、翌日すぐ病院へ。その結果、脳腫瘍が見つかりました。もう長くないかもしれない、と思ったとき、残りの人生をどう生きるか考えたのです。まだ幼い娘に父親の思い出を残すとしたら、「片腕のプロゴルファー」がいい。悔いが残らないように生きようと、プロの道を志すことを決めました。でも、妻を説得するのに1年かかりましたけどね(笑)。

プロに転向して4日目に心筋梗塞、4年後には脳梗塞と、その後もたびたび大きな病気に見舞われました。しかしどちらも体の異変をいち早く察知し、すぐ病院に行ったために早期発見・早期治療が叶い、幸いにも命をつなぐことができています。治療を受けるうえで大切にしているのは、自分が納得して臨めるかどうか。脳腫瘍のときはセカンドオピニオンで選んだ専門医のもと覚醒下での開頭手術を行い、摘出を最小限に抑えることができました。開頭箇所の髪の毛を1cmの幅で剃ったのみという技術力には驚きましたね。3つの病気それぞれに主治医がいますが、海外遠征に行くとなれば念のために英語の紹介状をご用意いただいたり、紛失に備えて予備の薬を処方してくださったりと、プロゴルファーとしての活動をよくご理解くださり、親身に支えていただいています。

また通院している病院には系列のトレーニング施設があり、リハビリとトレーニングを両方行っています。病院と連携し、細やかにフォローしてもらえるのも有難い点です。ドライバーをリハ室に持ち込み、心拍を測定しながらスイングをして、ゴルフができる状態なのか確認してもらったこともあります。

常にチャレンジし続けるためには、

体としっかり向き合って

スポーツを長く楽しむためにおすすめしたいのは、毎日適度に体を動かすこと、そして検診をしっかり受けることです。「まだ元気だから大丈夫」と高をくくらず、自分の体と向き合い続けることで、さらに挑戦を続けていきたいですね。